契約不適合責任とは?売主が知っておくべき免責の方法とトラブル回避の実務ガイド

不動産売買では、売主は買主に対して「契約不適合責任」を負う可能性があります。これは、売却した物件が契約書で定められた内容や品質・性能に適合していない場合に、買主から修補や代金減額、損害賠償、契約解除などを請求される責任のことです。

2020年4月の民法改正により、これまでの「瑕疵担保責任」に代わって新たに導入され、適用範囲が広がりました。その結果、売主の負担やリスクが増しており、契約前の準備や契約書の書き方がこれまで以上に重要になっています。

1. 契約不適合責任の基礎知識

本記事では、売主の立場から契約不適合責任を徹底的に解説します。法律上の基礎知識、免責や期間短縮の方法、契約書に入れるべき条項、実際のトラブル事例、裁判例、そして売主が有利に進める交渉術まで詳しくお伝えします。

不動産売却を検討している方、すでに売却契約を進めている方にとって、必ず役立つ実務ガイドです。

契約不適合責任とは何か

契約不適合責任とは、売主が買主に引き渡した物件が契約内容と一致していない場合に負う法的責任を指します。ここでいう「契約内容」には、単に物件の面積や所在地だけでなく、建物の性能や設備の状態、法令遵守状況、附帯施設の有無などが含まれます。例えば、契約書に「給湯器正常稼働」と記載しているにもかかわらず、引渡し後に故障が発覚すれば、売主は修補や代金減額、場合によっては損害賠償に応じる必要が生じます。重要なのは、売主がその不具合を知らなかった場合でも、契約書や重要事項説明書に反する状態であれば責任を負う可能性があるという点です。これにより、売主は売却前の段階から、現況確認や情報開示を徹底し、後のトラブルを未然に防ぐ準備が求められます。

対象となる不適合の種類

契約不適合は、物理的な欠陥だけでなく、数量や性能、法律上の制限違反など多岐にわたります。具体的には、雨漏りや配管破損といった物理的欠陥、登記面積と実測面積の不一致、契約で約束した仕様との差異(システムキッチンの仕様変更など)、法令違反建築や接道義務違反などが挙げられます。さらに、事件・事故歴といった心理的瑕疵も含まれる場合があります。売主としては、こうした多様な不適合の可能性を把握し、契約書での明記や現況有姿渡しの特約設定によって、責任範囲を適切に限定することが重要です。

2. 瑕疵担保責任との違い

旧法(瑕疵担保責任)の概要

旧民法の瑕疵担保責任は、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合に適用される制度でした。「隠れた瑕疵」とは、通常の注意では発見できない欠陥を指し、雨漏りや基礎のひび割れ、埋設物の存在などが該当します。この制度では、買主が契約時に知っていた欠陥については請求できず、請求できる権利も損害賠償か契約解除に限られていました。また、期間も原則として引渡しから1年以内に請求する必要がありました。そのため、売主にとっては比較的責任範囲が限定されていました。

新法(契約不適合責任)の特徴

新民法では、瑕疵担保責任が廃止され、契約不適合責任が導入されました。最大の特徴は、「隠れた瑕疵」に限定せず、契約書や合意内容と異なる状態全般を対象とする点です。例えば、床面積が契約と違う、設備の性能が契約記載と異なる、建物が法令基準を満たしていないなど、より広範囲な事例が対象になります。買主の請求権も、修補、代金減額、損害賠償、契約解除と選択肢が広がり、売主はより多くの対応を迫られる可能性が高くなりました。

改正で売主に不利になった理由

契約不適合責任は、売主にとって従来よりも厳しい制度です。理由は大きく3つあります。第一に、対象範囲の拡大により、軽微な不一致でも請求対象になり得ること。第二に、買主の請求権が多様化し、修補費用や減額、損害賠償が併用されるリスクがあること。第三に、免責条項を設けても、故意・重過失による不告知があれば適用されない点です。これらにより、売主は契約書作成段階でのリスク管理が以前よりも重要になりました。

3. 契約不適合責任が発生する典型例

物理的な不適合

物理的な不適合は、不動産そのものの構造や設備に関する欠陥です。典型例として雨漏りや漏水、シロアリ被害、基礎や外壁のひび割れ、設備の故障などがあります。例えば、引渡し後すぐに天井から水漏れが発生した場合、買主は修補費用や仮住まい費用を請求できます。売主がその欠陥を知らなかったとしても、契約内容に「正常稼働」と明記していれば責任が発生します。特に中古住宅では経年劣化による不具合が隠れていることが多く、売主は事前にインスペクション(建物状況調査)を行い、現況を正確に把握しておくことが有効な防止策となります。

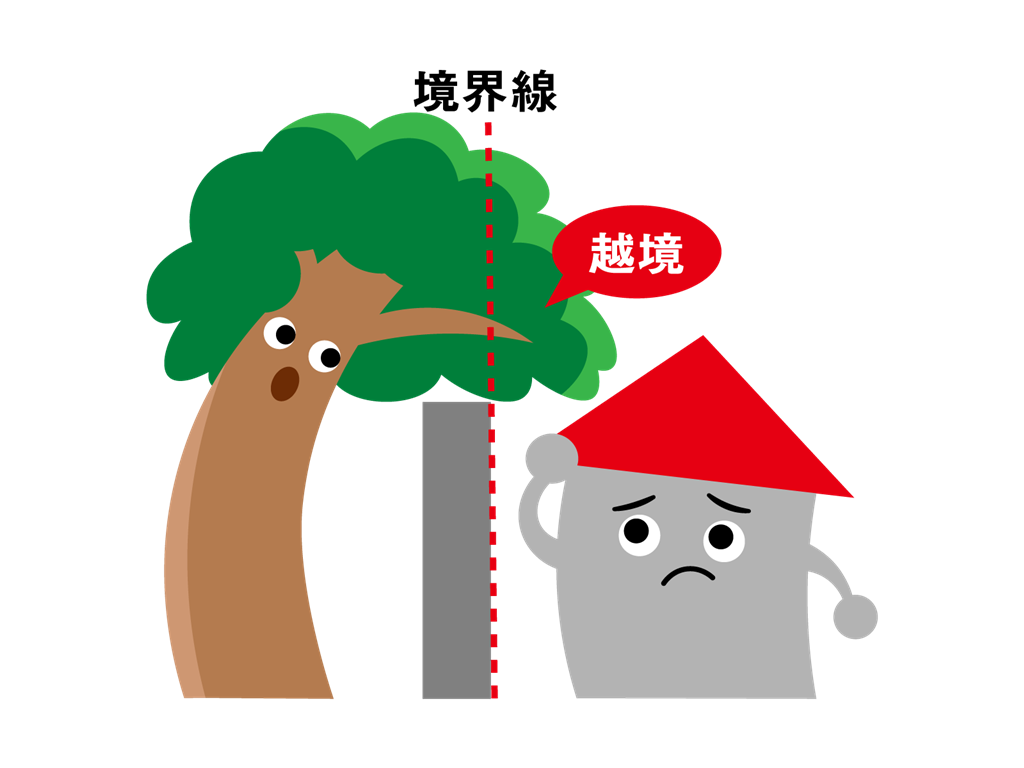

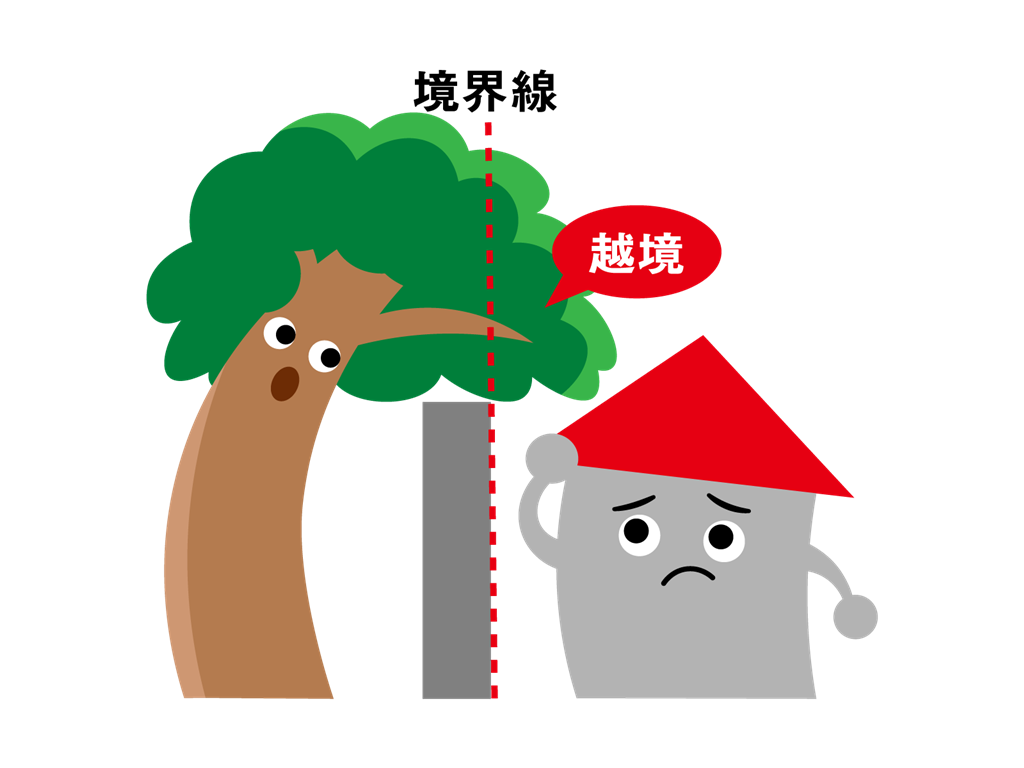

権利・法令上の不適合

権利や法令に関する不適合も見落とされがちです。例えば、塀や建物の一部が隣地へ越境している、または隣地から越境されている場合、買主は修正や撤去を求めることができます。また、建物が建築基準法の接道義務を満たしていない、建ぺい率・容積率を超過しているなど、法令に違反しているケースも契約不適合に該当します。こうした問題は契約時に告知・明記しなければ、後々大きな損害賠償請求に発展する可能性が高いです。

心理的瑕疵

心理的瑕疵とは、物件の物理的状態に問題はなくても、過去の事件や事故、周辺環境の特殊事情によって買主の心理的抵抗が生じるケースです。代表的なのは、過去に自殺や殺人事件があった物件、近隣に反社会的勢力が関与している施設がある場合などです。心理的瑕疵も、契約書や重要事項説明書で告知が必要とされる場合が多く、故意に隠すと免責条項があっても責任を免れません。

4. 売主が負う責任の範囲

修補請求

修補請求とは、買主が契約不適合部分の修理や改修を売主に求めることです。例えば、雨漏りが発覚した場合、売主は修理工事を手配し、費用を負担する義務があります。この際、工事期間中の買主の生活への影響を考慮し、仮住まい費用や引越し費用が請求されることもあります。売主としては、修補請求が高額にならないよう、契約前の調査と告知を徹底しておくべきです。

代金減額請求

代金減額請求は、修補が困難または買主が修補を望まない場合に行われます。不適合の程度に応じて、売買代金から一定額が減額されます。例えば、キッチン設備の一部が契約内容と異なる場合や、軽微な面積不足がある場合などが該当します。売主としては、事前に現況有姿渡しや免責条項を設け、減額請求の対象を限定することが重要です。

損害賠償請求

損害賠償請求では、修補費用に加え、不適合によって発生した二次的な損害も対象となります。例えば、雨漏りによって家具や家電が破損した場合や、越境問題で土地の一部が使用できず賃料収入が減った場合などです。売主が知らなかった場合でも、契約不適合として賠償責任を負う可能性があるため、契約内容を限定する条項を盛り込む必要があります。

契約解除

契約解除は、契約不適合が重大であり、契約目的を達成できない場合に適用されます。例えば、建物全体に構造上の欠陥があり、居住が困難な場合などです。契約解除は売主にとって最も大きなリスクであり、代金返還や損害賠償に加え、評判の低下にもつながります。

5. 責任期間(請求期限)と短縮・免責の方法

民法の原則

民法では、買主が契約不適合を知ったときから1年以内に売主へ通知しなければ請求できないと定められています。これはあくまで法定期間であり、不動産売買では特約によって短縮が可能です。売主にとっては、責任期間を短縮することがリスク軽減につながります。

実務上の短縮例

実務では、中古戸建の場合は引渡しから3ヶ月以内、土地(現況渡し)の場合は即日免責とするケースが多いです。これにより、売主は引渡し後の長期間にわたる不安から解放されます。ただし、あまりに短い期間を設定すると買主の反発を招く可能性があるため、交渉の中でバランスを取ることが大切です。

短縮特約の交渉方法

短縮特約は、価格交渉とセットで提案すると受け入れられやすくなります。例えば、責任期間を3ヶ月に短縮する代わりに、売買価格をわずかに減額するなどの方法です。また、現況確認を条件とし、契約書に明記しておくことでトラブル防止につながります。

6. 売主が免責できるケースとできないケース

免責できるケース

売主が契約不適合責任を免れることができるのは、法律や契約上の条件を満たしている場合に限られます。典型例として、買主が契約前に物件の現況を十分に確認し、書面で了承しているケースがあります。例えば、内見時に雨漏りの跡や設備の不具合を説明し、写真や契約書に明記した上で「現況有姿渡し」の特約を付けた場合です。また、契約書に不適合の内容を具体的に列挙して同意を得ていれば、後から責任を問われにくくなります。重要なのは、買主が「知っていて同意した」という事実を、署名や押印のある書面として残すことです。

免責できないケース

一方で、免責条項を設けても効力を持たない場合があります。最も代表的なのは、売主が故意または重過失で事実を告げなかった場合です。例えば、以前から雨漏りが発生していることを知りながら告知せず、壁紙を張り替えて隠して売却した場合などです。また、新築住宅については住宅品質確保法に基づき、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に関して10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)が義務付けられており、免責条項を設けても無効となります。つまり、免責は万能ではなく、法的制限を理解したうえで特約を設計する必要があります。

7. 契約書に盛り込むべき条項例

基本的な免責条項

売主が契約不適合責任を回避するためには、契約書に免責条項を明確に記載することが不可欠です。例えば、以下のような文例が一般的です。売主は、本物件について引渡し後の契約不適合責任を負わないものとする。

ただし、売主が知りながら告知しなかった事実についてはこの限りではない。

この一文を加えることで、引渡し後の軽微な不具合や予期せぬ欠陥に対する責任を大幅に軽減できます。

期間短縮条項

免責が難しい場合でも、責任期間を短縮することでリスクを減らせます。例えば「引渡し後3ヶ月を経過した場合は、契約不適合責任を負わない」と明記します。この場合、買主は期間内に不具合を発見・通知しなければ請求できなくなるため、長期にわたるリスクから解放されます。

現況有姿渡しの明記

現況有姿渡しとは、物件を現状のまま引き渡し、売主は引渡し後の修理や補修の義務を負わない形態です。ただし、これも故意・重過失がある場合には免責されません。契約書には「本物件は現況有姿にて引渡す」と明確に記載し、現況写真や設備表を添付しておくことが望ましいです。

8. トラブル事例と裁判例から学ぶ

雨漏り事例

ある中古戸建の売買契約では、引渡しから2ヶ月後に雨漏りが発生しました。契約書には免責条項がありましたが、売主が以前から雨漏りを知っていたことが判明し、免責は無効と判断されました。

結果、修理費300万円に加え、仮住まい費用も売主が負担することになりました。この事例は、免責条項があっても誠実な告知を怠れば意味をなさないことを示しています。

シロアリ被害事例

別の事例では、床下にシロアリ被害があることを売主が知らずに売却しました。引渡し後、買主が被害を発見して損害賠償を請求。

売主は免責条項を主張しましたが、契約書に「床下の確認をしていない」という記載がなく、免責が認められませんでした。

事前調査と契約書での明記の重要性が浮き彫りとなったケースです。

越境トラブル事例

土地売買において、境界標がずれていて塀の一部が隣地に越境していた事例があります。

買主は越境部分の撤去費用と売買代金の減額を請求し、裁判所もこれを認めました。

越境の有無は測量によって明らかになるため、売却前に確認しておくべき典型例です。

9. トラブルを防ぐための事前準備

建物状況調査(インスペクション)

インスペクションは、建物の劣化状況や欠陥の有無を第三者が診断する調査です。売主が事前にこれを実施すれば、契約前に不具合を把握・修繕でき、後のトラブルを防げます。

さらに、調査報告書を買主に提示することで、交渉を有利に進める材料にもなります。

告知書の詳細記載

告知書は、不動産の状態や過去の修繕履歴、瑕疵の有無を記載する重要な書類です。小さな不具合や過去の修理履歴もできる限り詳細に記載することで、「告知漏れによる責任追及」を防げます。曖昧な表現ではなく、具体的な内容を記載することが大切です。

写真・図面の添付

契約書や告知書に、物件の現況写真や間取り図、設備の仕様書を添付することで、後日の証拠として活用できます。写真は日付入りで撮影し、引渡し時の状態を正確に残すことが重要です。

10. 仲介業者と連携してリスクを減らす方法

契約書文言の事前相談

仲介業者は、標準的な契約書や特約の雛形を持っています。売主はこれをベースに、自身の希望や免責条件を反映させるため、契約前に仲介業者と細かく相談しましょう。

文言一つで責任範囲が大きく変わるため、プロの意見を取り入れることが有効です。

書面でのやり取り

買主からの質問や要望には、口頭ではなく書面で回答する習慣をつけましょう。後々「言った・言わない」の争いを防ぐことができ、仲介業者も事実関係を把握しやすくなります。

告知事項の二重チェック

仲介業者と協力し、告知書や重要事項説明書の内容を二重チェックすることで、記載漏れや誤記を防げます。特に過去の修繕履歴や近隣トラブルの有無は入念に確認しましょう。

11. 売主に有利に進めるための交渉術

責任期間短縮を条件化

売買価格や引渡し条件の交渉時に、契約不適合責任の期間短縮を提案しましょう。価格譲歩と引き換えに期間を3ヶ月に設定すれば、双方が納得しやすくなります。

現況有姿を標準化

現況有姿渡しを基本方針とすることで、引渡し後の責任を大幅に減らせます。これを契約交渉の初期段階から提示しておくことで、買主の理解を得やすくなります。

信用構築による交渉優位

売主が誠実に情報を開示し、信頼関係を築けば、契約条件の交渉を有利に進めやすくなります。「隠し事がない」という安心感が、買主の条件受け入れを促します。

12. まとめと実務ポイント

リスク軽減の三本柱

契約不適合責任のリスク軽減には、①契約内容の明確化、②責任期間の短縮、③情報開示の徹底が不可欠です。この三本柱を押さえることで、売主は不必要なトラブルを回避できます。

専門家との連携の重要性

仲介業者、弁護士、建築士などの専門家と連携しながら契約を進めれば、見落としや法的リスクを最小限に抑えられます。

契約不適合責任は事前の対策で大部分を防げるため、専門家の知見を積極的に活用しましょう。

13. 裁判例に学ぶ契約不適合責任の判断基準

東京地裁 平成30年3月判決(雨漏り)

この事案は、中古戸建を購入した買主が、引渡し後に天井からの雨漏りを発見し、修理費用と仮住まい費用を請求したものです。売主は「免責条項」があることを理由に拒否しましたが、裁判所は「売主は以前から雨漏りを知っており、修繕歴があるにもかかわらず告知していない」と判断。結果、免責条項は無効とされ、修繕費用約250万円+仮住まい費用約30万円の支払いが命じられました。この判例は、免責条項の有効性は「誠実な告知」が大前提であることを示しています。

大阪高裁 平成29年10月判決(シロアリ)

中古住宅の床下からシロアリ被害が発覚し、買主が損害賠償を請求したケース。売主は被害を認識していなかったと主張しましたが、裁判所は「床下点検口があり、通常の注意をすれば確認できたはず」として、重過失を認定。免責条項は適用されず、修繕費用全額の支払いが命じられました。売主は「知らなかった」では免れない場合があることが分かります。

名古屋地裁 令和2年5月判決(越境)

土地売買において、境界確定後に塀の一部が隣地に越境していることが判明した事例。買主は越境部分の撤去費用と代金減額を請求。

裁判所は「境界確認を怠った売主に過失がある」と判断し、約80万円の減額を認めました。この判例は、売却前の測量の重要性を示しています。

14. 売主が契約不適合責任リスクをゼロに近づけるための実務ステップ

売却前の徹底調査

- 建物状況調査(インスペクション)

- 境界確定測量

- 法令遵守状況の確認

書面と写真による記録

- 契約書・告知書への詳細記載

- 引渡し時の状態を示す日付入り写真の添付

契約交渉での優先順位設定

- 価格よりも責任期間短縮を優先

- 現況有姿渡しを基本にする

15. まとめ(完全版)

契約不適合責任は、売主にとって避けて通れない重要なリスクですが、①事前調査、②書面化と証拠化、③契約書特約による制限この3つを徹底すれば、責任発生の確率を大幅に下げることができます。

特に、裁判例を見ても分かるように「知らなかった」では免責されず、売主側の調査義務や説明義務が重視されます。

逆に、これらを履行していれば、万一トラブルになっても売主有利に交渉を進められます。

売却を安全に進めるためには、仲介業者・弁護士・測量士・建築士といった専門家と組み、契約書の文言や手続きの段階からリスクヘッジを行うことが不可欠です。

迷ったらプロに相談してみませんか?

賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。

「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。

東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。

地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。

小さなお悩みでも構いません。

誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

対応エリア

新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市

新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市

新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区

新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市

※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!

コメント