相続人は誰になる?|法定相続人の範囲と順位・確認方法を徹底解説

親や配偶者が亡くなったとき、必ず直面するのが「相続」です。

相続手続きを進めるうえで最も重要かつ最初に確認しなければならないのが、**「誰が相続人になるのか」**という点です。相続人を誤って確定してしまうと、その後の遺産分割協議や不動産の名義変更、相続税の申告が無効となり、やり直しを余儀なくされることもあります。

しかし、相続人の範囲や順位は民法で細かく定められており、養子や非嫡出子、代襲相続など特殊なケースもあるため、正しく理解していないと誤解を招きやすいものです。

本記事では、相続の基本である「法定相続人の範囲と順位」を徹底的に解説し、特殊ケースや確認方法、実務でよく起こるトラブルまで網羅します。初めて相続に直面する方にも、実務担当者にも役立つ総合ガイドです。

相続人とは?|法定相続人と遺言による指定相続人の違い

相続人とは、亡くなった人(被相続人)が生前に持っていた不動産や預貯金、株式などあらゆる財産を、法律上のルールに従って受け継ぐ権利を持つ人を指します。単に「財産をもらう人」という意味にとどまらず、借金などの負債も含めて引き継ぐ立場になる点が大きな特徴です。そのため、相続人の範囲を正しく理解することは、相続手続きや遺産分割を円滑に進めるうえで欠かせません。

法定相続人

民法で「相続人」として定められている人を法定相続人といいます。具体的には、配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹といった血族がこれにあたり、法律で決められた順位に従って相続権が発生します。遺言が残されていない場合には、必ずこの法定相続人が相続財産を受け継ぐことになり、遺産分割協議も法定相続人全員で行う必要があります。そのため、まずは誰が法定相続人にあたるのかを正しく確定することが、相続手続きの第一歩となります。

遺言による指定相続人

一方、遺言によって「財産を遺贈する」と指定された人が相続財産を受け取る場合もあります。ただし、遺言で指定された人は法定相続人ではない場合もあるため、相続税の計算や遺留分の請求といった場面では法定相続人とは区別されます。

👉 つまり、相続人には「法律で決まる人」と「遺言で指定される人」があり、両者を混同しないことが重要です。

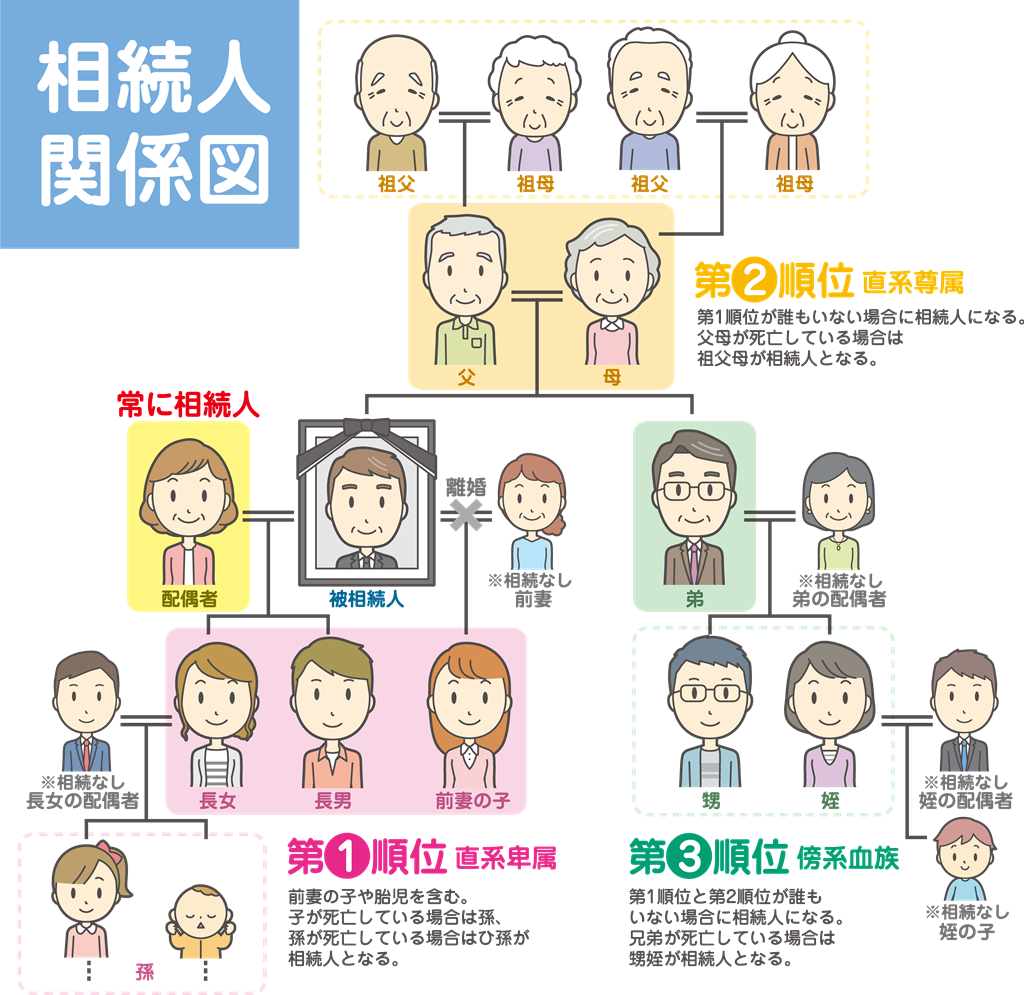

相続人関係図

常に相続人になるのは配偶者

法定相続人の中で、唯一どのような場合でも順位に関係なく必ず相続人となるのが配偶者です。配偶者は、子どもや両親、兄弟姉妹といった他の血族が存在するかどうかに関わらず、常に相続権を持ちます。つまり、相続の場面では「配偶者がいない場合のみ子が全てを相続する」ということはあっても、「配偶者に相続権がない」というケースは存在しません。なお、ここでいう配偶者とは法律上の婚姻関係にある夫または妻に限られ、内縁関係や事実婚のパートナーには相続権が認められていない点に注意が必要です。

婚姻関係が前提

相続人となれるのは、婚姻届を提出している法律上の夫または妻に限られます。たとえ生活を共にし、長年連れ添っていたとしても、内縁関係や事実婚のパートナーには法律上の相続権は認められていません。そのため、亡くなった後に財産を受け取ることはできず、遺産分割協議にも参加できないのが原則です。実際に「長年事実婚で暮らしてきたが、法的には相続人ではないため不動産を受け継げなかった」という事例も少なくありません。こうしたケースでは、生前に遺言を残しておくことや、生前贈与の活用などによって対応する必要があります。

離婚・再婚のケース

- 離婚している場合、すでに法律上の婚姻関係は解消されているため、元配偶者には相続権は一切ありません。そのため、どれほど長い結婚生活を共にしていたとしても、離婚が成立した時点で相続人からは外れます。

- 一方で、再婚した場合には新しい配偶者が相続人となります。ただし、前妻との間に生まれた子どもには依然として相続権が残るため、再婚後の家庭では「新しい配偶者」と「前妻の子ども」という立場の異なる相続人が混在するケースが生じやすくなります。このような状況は遺産分割協議で意見が対立する原因にもなりやすく、相続が複雑化する大きな要因です。したがって、再婚家庭では遺言を準備しておくことや、あらかじめ財産の分け方を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

第1順位の相続人|子ども(直系卑属)

配偶者以外で相続人として最も優先されるのが、子ども(直系卑属)です。

子どもは第1順位の相続人とされており、被相続人が亡くなった場合には、配偶者と並んで中心的な相続人となります。

ここでいう子どもには、婚姻中に生まれた実子だけでなく、認知された非嫡出子や養子も含まれるのが原則です。

また、子どもがすでに死亡している場合には、その子どもの子、つまり孫が「代襲相続」により相続人となる仕組みがあり、直系卑属の範囲が相続において非常に重要な役割を果たします。

実子・養子

実子(婚姻中に生まれた子)はもちろんのこと、養子も法定相続人として扱われます。ただし、養子の場合はその種類によって相続関係に違いがあります。

まず「普通養子縁組」の場合、養子は実親との法律上の親子関係が維持されるため、実親と養親の両方に対して相続権を持つことになります。たとえば養子に出された子は、養父母が亡くなった際にも、実父母が亡くなった際にも相続人となる可能性があるのです。

一方、「特別養子縁組」の場合は事情が異なります。特別養子縁組では、実親との法律上の親子関係が完全に断たれるため、実親に対する相続権はなくなり、養親のみが相続対象となるのが特徴です。これは児童の福祉を目的にした制度で、主に子どもの養育環境を安定させるために用いられます。

👉 このように養子の種類によって相続権の範囲は大きく異なるため、実務で相続人を確定する際には「普通養子か特別養子か」を正確に確認することが欠かせません。

非嫡出子(婚外子)

かつては、婚姻中に生まれた子(嫡出子)と、婚姻外で生まれた子(非嫡出子=婚外子)とで、法律上の相続分に差が設けられていました。非嫡出子の相続分は嫡出子の「2分の1」とされており、この不平等が長年社会問題となっていたのです。ところが、2013年(平成25年)の民法改正によってこの規定は撤廃され、現在では嫡出子と非嫡出子の相続分は完全に平等となりました。したがって、婚外子であっても法律上は実子と同じ地位にあり、他の子どもと同じ割合で相続権を持つことになります。ただし、法律上の子と認められるためには「認知」が必要である点に注意が必要です。父親が認知していない場合、その子は相続人とならないため、実務では戸籍や認知の有無をしっかり確認することが重要です。

代襲相続

子どもがすでに亡くなっている場合には、その子どもの子、つまり孫が代わりに相続することになります。これを**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**と呼びます。さらに孫もすでに亡くなっている場合には、ひ孫が相続するなど、直系卑属に限って代襲相続は世代をさかのぼって無限に続く仕組みになっています。たとえば、被相続人に2人の子どもがいて、一方の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子(孫)が親の代わりに相続人となり、残された子と孫で遺産を分け合うことになります。なお、代襲相続は「直系卑属」に限定されており、兄弟姉妹の代襲が甥姪までに限られるのとは大きな違いです。したがって、相続人を確定する際には「どの世代まで直系卑属がいるのか」を正確に調べることが重要です。

第2順位の相続人|父母や祖父母(直系尊属)

子どもがいない場合に相続人となるのが、父母などの直系尊属です。

直系尊属とは、被相続人から見て上の世代にあたる血族のことで、まずは父母が最優先で相続人となります。

父母がすでに他界している場合には、さらに上の世代である祖父母が相続人となる仕組みです。つまり、子どもが存在する場合には直系尊属に相続権は発生しませんが、子どもが一人もいないときには親や祖父母が財産を受け継ぐ立場になります。

実際には「独身で子どもがいない人が亡くなり、父母が高齢で存命だったため相続人となった」というケースも珍しくなく、直系尊属が相続人となる可能性は決して低くありません。

父母が存命なら父母が優先

通常は、被相続人の直系尊属のうち父母が最優先で相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合には、そのさらに上の世代である祖父母が相続人となる仕組みです。もし父母と祖父母がいずれも存命であれば、父母が優先され祖父母には相続権が及びません。つまり、直系尊属の中でも世代の近い者が優先されるというルールがあり、これにより相続人の範囲が明確に決まります。実務では「子どもがいない独身者が亡くなり、高齢の母親が相続人となった」「両親がすでに他界していたため、祖父母が代わって相続人となった」といったケースが見られ、相続人の確認において直系尊属の存否を調べることは欠かせません。

子どもと尊属の関係

子どもが一人でもいれば、その時点で直系尊属(父母や祖父母)に相続権が及ぶことはありません。なぜなら、民法では相続順位を「子ども(直系卑属)→直系尊属→兄弟姉妹」という順序で定めており、下の世代である子どもが優先される仕組みになっているからです。したがって、尊属が相続人となるのは、あくまで子どもがいない場合に限られる「代替的な順位」であると理解しておく必要があります。実際の相続では「亡くなった人に子どもがいたため、高齢の父母には相続権がなかった」というケースが一般的であり、尊属に相続が及ぶ場面は限られています。そのため、相続人を確定する際には「子の有無」を最初に確認することが極めて重要です。

第3順位の相続人|兄弟姉妹

子ども(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいない場合にのみ、兄弟姉妹が相続人となります。

つまり、兄弟姉妹は法定相続順位の中で第3順位にあたり、最も後ろの立場に位置づけられているのです。

そのため、子どもや尊属が一人でも存命であれば兄弟姉妹に相続権は発生せず、実際に兄弟姉妹が相続人となる場面は限定的です。

しかし、独身で子どもがなく、両親もすでに他界している場合などでは、兄弟姉妹が相続人となるケースが現実に生じます。

兄弟姉妹が複数人いる場合には法定相続分に応じて均等に分ける必要があるため、意見の食い違いから遺産分割協議が長期化することも少なくありません。

実兄弟姉妹・異母兄弟姉妹

異母兄弟や異父兄弟であっても、法律上は正規の兄弟姉妹として扱われるため、相続人としての権利を持ちます。ただし、両親のどちらか一方だけを共有する「半血兄弟姉妹」の場合には、両親が同じ「全血兄弟姉妹」と比べて法定相続分が半分に制限されるという特徴があります。具体的には、全血兄弟姉妹の相続分が1とすれば、半血兄弟姉妹の相続分は0.5となります。そのため、同じ兄弟姉妹であっても、血縁関係の深さによって相続分が異なる点には注意が必要です。実務では「前妻との子と後妻との子が同時に相続人になる」といったケースが典型例であり、このような場合には兄弟姉妹間での取り分に差が出るため、遺産分割協議で争いが生じやすいポイントのひとつとなります。

代襲相続は甥姪まで

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子ども、つまり甥や姪が代襲相続人となり、亡くなった親の立場に代わって相続権を引き継ぎます。これを「兄弟姉妹の代襲相続」と呼びます。ただし、この代襲相続はあくまで甥姪の世代までに限られており、甥姪もすでに亡くなっている場合には、その子ども(従兄弟や従姉妹)へは相続権は移りません。つまり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとされているのが大きな特徴です。実際の相続実務では「独身の人が亡くなり、兄弟はすでに全員他界していたため甥や姪が相続人になった」というケースが典型的であり、相続人の範囲を確定するうえで甥姪まで調査することが必要になる場面は少なくありません。

相続人にならない人

意外に誤解されやすいのが「相続人にならない人」です。

- 内縁関係のパートナー

- 義理の親族(おじ・おば・いとこ)

- 被相続人の配偶者の連れ子(養子縁組していなければ相続権なし)

- 婿養子の両親

👉 これらの人は法律上の相続人にはならず、財産を受け取るには遺言による遺贈が必要です。

特殊な相続人のケース

相続では、一般的なケースだけでなく、法律上の取り扱いが特殊となるケースも数多く存在するため注意が必要です。例えば、胎児が相続人として扱われる場合や、一定の事情によって相続権を失う「相続欠格」や「廃除」といった制度、さらには養子縁組の種類によって相続関係が変わるケースなどがあります。これらは一見すると例外的に思えますが、実際の相続実務では決して珍しくなく、相続人の範囲を誤る大きな要因になりやすい部分です。そのため、通常の相続順位だけでなく、こうした特殊なケースまで理解しておくことが、トラブルを避けて円滑に手続きを進めるための大切なポイントとなります。

胎児

相続においては、胎児も相続人とみなされるという特例があります。

これは、まだ生まれていない子どもであっても、被相続人の死亡時に母親のお腹の中にいた場合には相続権を持つと考えられるためです。

ただし、この権利が確定するのは実際に生きて出生した場合に限られます。

もし死産であった場合には、最初から相続人ではなかったものとして扱われ、相続権は認められません。

したがって、相続の場面では「相続開始時に胎児がいるかどうか」が重要な判断ポイントとなり、出生の有無によって遺産分割の取り分が変わる可能性があるため、実務では慎重に確認する必要があります。

相続欠格

被相続人を故意に殺害した場合や、遺言書を偽造・破棄した場合など、一定の重大な非行があった者は「相続欠格」とされ、法律上当然に相続権を失います。相続欠格は裁判所の判断を待つまでもなく、法律の規定によって自動的に相続人から除外されるのが特徴です。これは、社会的正義や被相続人の意思を尊重する観点から定められた制度で、犯罪や不正行為によって利益を得ることを防ぐ目的があります。実務では、欠格事由に該当するかどうかの判断が相続人確定の大きなポイントとなるため、相続手続きに入る前に確認しておくことが重要です。

相続廃除

被相続人に対して日常的な虐待を加えたり、深刻な侮辱や著しい非行を繰り返した場合には、家庭裁判所の判断によって相続権を剥奪されることがあります。これを「相続廃除(はいじょ)」と呼びます。相続欠格と異なり、廃除は自動的に発生するものではなく、被相続人が生前に遺言や申立てによって意思を示し、それをもとに家庭裁判所が審理して決定する仕組みです。つまり、被相続人の意思と裁判所の判断があって初めて相続権が失われる点が特徴です。実務では「親に対する長年の虐待」や「財産を不当に浪費する行為」が典型例とされ、被相続人が安心して財産を託せる環境を守るために設けられた制度といえます。

相続人を確認する方法

実務上、相続手続きを進めるにあたって最初に行わなければならないのが相続人の確定作業です。誰が相続人になるのかを正しく把握しないまま遺産分割協議を始めてしまうと、後になって「実は別の相続人がいた」と判明し、協議そのものが無効になってしまう恐れがあります。特に、不動産の名義変更や銀行口座の解約といった手続きは、相続人全員の同意が前提となるため、相続人の確定はすべての手続きの土台といえる作業です。そのため、まずは被相続人の戸籍を出生から死亡までさかのぼって集め、相続人を漏れなく特定することが不可欠となります。

戸籍謄本の収集

相続人を正しく確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。

これは、戸籍によって「誰が子どもであるのか」「すでに死亡している相続人は誰か」といった家族関係を正確に確認するためです。

特に、婚姻や離婚、養子縁組、転籍などによって戸籍が複数に分かれている場合が多いため、一部の戸籍だけでは相続人を確定できません。

出生から死亡までの連続した戸籍をすべて取得して初めて、相続人を漏れなく特定することが可能になります。

実務では「前妻との間に子がいた」「認知された婚外子がいた」など、古い戸籍を取り寄せて初めて判明するケースも少なくないため、相続手続きを開始する際には最優先で戸籍の収集を行うことが重要です。

法定相続情報一覧図

相続人の確定に必要な戸籍一式を集めたあと、法務局で申請を行えば「法定相続情報一覧図」を作成することができます。これは、被相続人と相続人との続柄を一覧化した証明書のような書面で、金融機関での預貯金の解約や、不動産の相続登記といった各種手続きの際に、戸籍の束を何度も提出する手間を省ける便利な制度です。通常、銀行や法務局の窓口では相続人全員を確認するために複数通の戸籍謄本を要求されますが、この一覧図を提示すれば一度の提出で済むため、時間と費用の大幅な節約につながります。特に相続人が多い場合や、複数の金融機関に手続きを依頼するケースでは大きな効果を発揮するため、実務では活用が強く推奨されています。

相続人を誤ると起こるトラブル

- 相続人の一人でも漏れていると、遺産分割協議は無効になる

- 不動産登記が進まず売却できなくなる

- 後から新たな相続人が現れ、再度協議が必要になる

- 相続税の基礎控除額を誤り、税額を過少申告してしまう

👉 特に不動産相続では、全員の同意が必須であるため「相続人の確定」が最重要ステップです。

まとめ|相続人の範囲を正しく理解することがトラブル防止につながる

相続人は「配偶者+血族の順位」で決まります。

- 常に相続人となるのは配偶者

- 第1順位は子ども(孫・ひ孫への代襲相続あり)

- 第2順位は父母や祖父母

- 第3順位は兄弟姉妹(甥姪まで代襲)

- 内縁関係や義理の親族には相続権はない

相続人の範囲を誤らないことが、円満な相続の第一歩です。戸籍を正確に収集し、必要に応じて司法書士や弁護士に依頼することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

不動産売却・賃貸募集・賃貸管理のお悩みはプロに無料相談!

不動産会社セレクトビジョンにお任せください!

賃貸・購入・売却・管理など、不動産に関するお悩みは、人それぞれ状況や目的が異なります。

「これって誰に相談すればいいの?」と迷ったときこそ、ぜひ一度プロにご相談ください。

東京都内での物件購入や売却、賃貸のお部屋探し、賃貸管理に関することまで、幅広く対応しております。

地域に根ざした視点とこれまでの経験をもとに、お客様の立場に立って、本当に必要な情報や選択肢をご提案いたします。小さなお悩みでも構いません。

誠心誠意、あなたの「これから」に寄り添いながら、一緒に最適な選択肢を探してまいります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

対応エリア

新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市

新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市

新宿区、千代田区、文京区、豊島区、中野区、杉並区

新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、葛飾区、足立区、荒川区、墨田区、台東区、文京区、荒川区、北区、板橋区、豊島区、練馬区、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小平市、小金井市、府中市、調布市、狛江市、国分寺市、国立市

※上記エリア以外のエリアは都度ご相談ください!

コメント